青少年和年輕女性宮頸陰道微生物群與沙眼衣原體有何關聯(lián)

2025年1月15日,阿爾伯特·愛因斯坦醫(yī)學院的研究人員在《Cell》雜志上發(fā)表了名為”Cervicovaginal microbiome and natural history of Chlamydia trachomatis in adolescents and young women”的研究論文顯示,細菌性陰道病(BV)實際上由兩種亞型組成——mBVA和mBVB,其中mBVA亞型(占37%)會顯著增加沙眼衣原體感染的風險。

研究對象

聚焦于黑人及西班牙裔青少年和年輕成年女性群體,研究對象均為性活躍個體,年齡集中在20歲左右,且在性風險行為模式上呈現(xiàn)出相似特征。共招募了187名發(fā)生沙眼衣原體(CT)感染的女性,并與373名對照組匹配。

研究方法

對參與者宮頸陰道微生物群(CVM)在CT感染前、感染期間及感染后進行分析,采用molBV算法和社區(qū)狀態(tài)類型(CST)聚類對CVM進行細致分類,并運用分子BV評分(mol BV)等方法評估CVM狀態(tài)。

研究結(jié)果

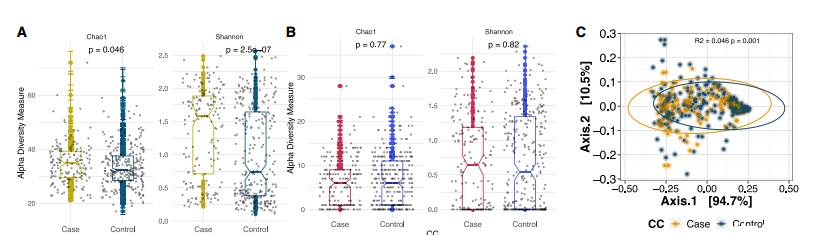

感染風險因素:分子細菌性陰道病(mbv)檢測呈陽性的參與者,發(fā)生CT感染的風險增加了62%。CSTIVA與CT感染風險升高顯著相關,會使CT感染風險增加2.5倍。

微生物群落作用:識別出一個由十個細菌屬構成的網(wǎng)絡,這些細菌共同作用會增加CT感染風險,微生物風險評分(MRS)顯示這些類群的綜合效應遠大于單個類群的作用。感染對CVM的影響:確診CT感染的參與者其CVM出現(xiàn)明顯擾動,細菌多樣性顯著改變,α多樣性更高。

治療后的情況:接受CT治療的患者中,mbv中間狀態(tài)和CSTIVA的比例相較于對照組仍然偏高,曾被診斷為CT感染的參與者再次感染的發(fā)生率顯著高于未感染人群,接受治療的個體中有20.6%出現(xiàn)再感染,而對照組僅為4.1%。與臨床后遺癥的關聯(lián):對CT感染相關臨床后遺癥〔如盆腔炎(PID)和流產(chǎn)〕的分析發(fā)現(xiàn),治療后mbv陽性狀態(tài)與之存在潛在關聯(lián)。

研究結(jié)論

特定微生物特征與CT感染及再感染風險增加之間存在關聯(lián),強調(diào)了將CVM視為性健康關鍵因素的重要性,凸顯了微生物群在沙眼衣原體感染中的重要作用,也為將CVM作為治療靶點提供了依據(jù)。細菌性陰道炎(bacterial vaginosis)是由陰道加特納菌和厭氧菌的混合感染導致陰道內(nèi)微生態(tài)平衡失調(diào),引起的陰道分泌物增多,白帶有魚腥臭味及外陰瘙癢灼熱的綜合征。細菌性陰道炎其分為嗜血桿菌性陰道炎、厭氧菌性陰道病炎、加特納菌性陰道炎等。分泌物涂片檢查可發(fā)現(xiàn)大量膿球,找到致病菌。

相關新聞推薦

1、低鹽固態(tài)釀造醬油原料利用率低、成品質(zhì)量低怎么辦?

2、NDM-1酶抑制劑去甲澤拉木醛對大腸桿菌E.coli ZJ487生長曲線的影響