不同條件下裂片石莼水培液的組成成分對耐藥弧菌株的抑菌作用(三)

2、結果與討論

2.1分離弧菌的生化鑒定與耐藥性表征

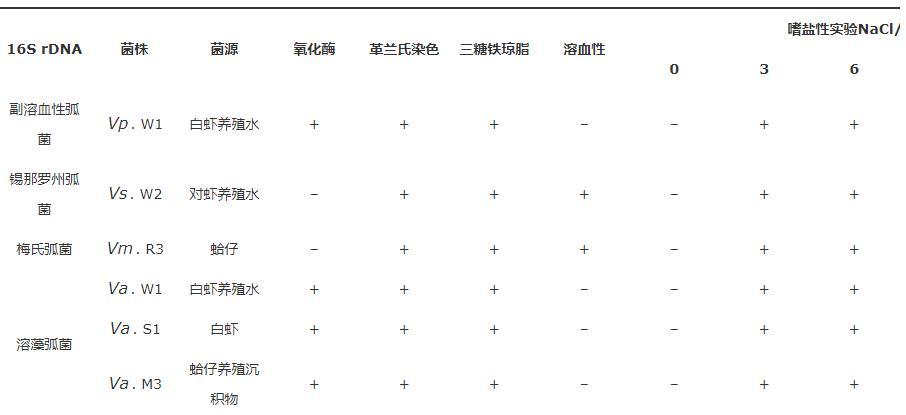

16S rDNA測序結果顯示,6株與弧菌屬同源性超過99%的菌株,分別為1株副溶血性弧菌(Vp.W1)、1株梅氏弧菌(Vm.R3)、1株錫那羅州弧菌(Vs.W2)和3株溶藻弧菌(Va.W1、Va.S1、Va.M3)(表2)。6株弧菌均為有動力的革蘭氏陰性菌,且在無鹽環境中不能生長。其中,溶藻弧菌和Vs.W2在高濃度NaCl(10%)環境中可以旺盛生長,而Vp.W1和Vm.R3只能在3%~8%的NaCl環境中生長。Vs.W2和Vm.R3的氧化酶為陰性反應,菌落外圍有透明環,具有β-溶血性,溶血性是決定弧菌毒力的重要特征,因此其致病性較強;而其余4株弧菌均無透明溶血環,無致病性,這可能與它們是否存在溶血素基因相關。

表2分離弧菌生化特征及16S rDNA

+表示為陽性反應,–表示為陰性反應,Vp.W1:來源于白蝦養殖水的副溶血性弧菌,Vs.W2:來源于對蝦養殖水的錫那羅州弧菌,Vm.R3:來源于蛤仔的梅氏弧菌,Va.W1:來源于白蝦養殖水的溶藻弧菌,Va.S1:來源于白蝦的溶藻弧菌,Va.M3:來源于蛤仔養殖沉積物的溶藻弧菌

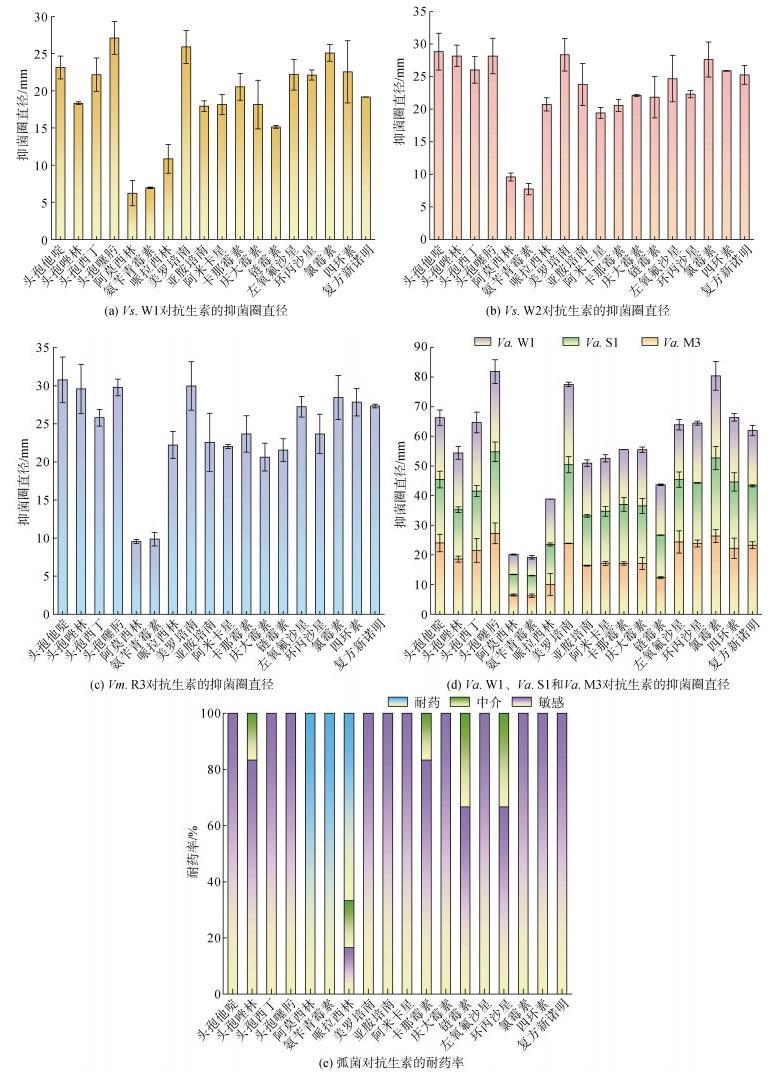

分離弧菌對不同抗生素的耐藥水平和藥敏性見圖1。抗生素阿莫西林和氨芐青霉素對6株弧菌的抑菌圈直徑均小于13 mm,表明弧菌均對阿莫西林和氨芐青霉素耐藥。抗生素哌拉西林對3株溶藻弧菌和Vp.W1的抑菌圈直徑小于17 mm,對Vs.W2的抑菌圈直徑小于21 mm,耐藥率和中介率分別為66.7%和16.7%。另外,抗生素頭孢唑林和卡那霉素分別對Va.S1和Va.M3的直徑小于18 mm,中介率均為16.7%。抗生素鏈霉素對Va.S1和Va.M3的直徑小于15 mm,抗生素環丙沙星對Va.S1和Va.W1的直徑小于21 mm,兩種抗生素的中介率均為33.3%。然而,所有弧菌均對其余抗生素頭孢他啶、頭孢西丁、頭孢噻肟、美羅培南、亞胺培南、阿米卡星、慶大霉素、左氧氟沙星、氯霉素、四環素、復方新諾明敏感。因此,3株溶藻弧菌和Vp.W1具有阿莫西林、氨芐青霉素和哌拉西林三重耐藥性,Vs.W2和Vm.R3則有阿莫西林和氨芐青霉素雙重耐藥性,均為β-內酰胺類抗生素。有研究報道,從貝類和海水樣品中分離的弧菌有14.3%至50.0%對至少3種抗生素表現出多重抗生素耐藥性,并且對氨芐青霉素和頭孢唑林的耐藥率均達50%以上,對卡那霉素、甲氧嘧啶和鏈霉素等也具有中等耐藥水平。可見,對多種抗生素耐藥的病原菌在海水養殖環境中普遍存在。

圖1弧菌對抗生素的抑菌圈直徑(a-d)及耐藥率(e)

注:Vp.W1:來源于白蝦養殖水的副溶血性弧菌,Vs.W2:來源于對蝦養殖水的錫那羅州弧菌,Vm.R3:來源于蛤仔的梅氏弧菌,Va.W1:來源于白蝦養殖水的溶藻弧菌,Va.S1:來源于白蝦的溶藻弧菌,Va.M3:來源于蛤仔養殖沉積物的溶藻弧菌

2.2裂片石莼水培液對弧菌生長的抑制特性

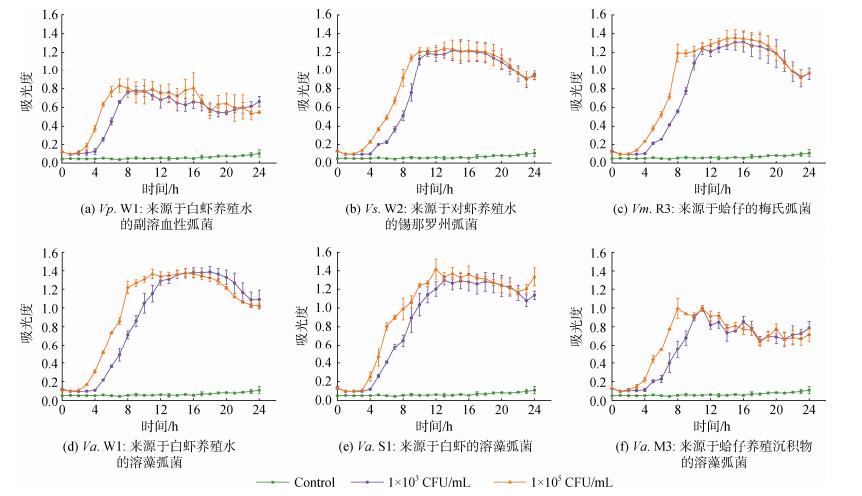

由弧菌24 h生長曲線可知(圖2),弧菌在高濃度(1.0×105 CFU/mL)條件下比相比于低濃度(1.0×103 CFU/mL)提前1~3 h到達峰值,生長更快。初始4 h內,各弧菌處于生長遲緩期,生長量無明顯增長;4~12 h為弧菌對數增長期,各弧菌生長量快速增長;12~24 h則進入穩定期,生長量(OD600nm)在小范圍內上下浮動,增加或下降0~0.4。

圖2弧菌24 h生長曲線

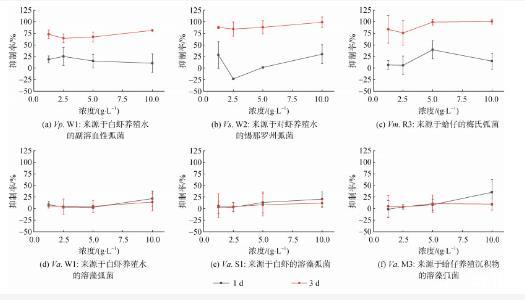

由上述生長曲線可知,各弧菌生長進入穩定期至少需要8 h,且對照組在16~24 h處于增長狀態,因此在12 h計算各弧菌抑制率如圖3。裂片石莼水培液對各弧菌具有不同的抑制作用,Vp.W1、Vs.W2和Vm.R3在1.25~10 g/L的裂片石莼水培液培養1 d時的抑制率范圍為1.32%~39.42%,但在培養3 d時抑制率處于64%~100%,且10 g/L處理組抑制率達80%以上,顯著高于第1 d(10.37%~30.06%)(P<0.05)。其中,培養1 d時低密度(2.5 g/L)的水培液對Vs.W2沒有抑制作用,對溶藻弧菌抑制率均不超過35%,且培養1 d和3 d的抑制效果差異不顯著。

圖3不同密度的裂片石莼水培液對弧菌的抑制率

研究表明,大型海藻對弧菌的抑制作用表現出明顯的濃度依賴性。隨著江蘺提取物濃度的增加,副溶血性弧菌(V.parahaemolyticus)和哈維氏弧菌(V.harveyi)的抑制率增加。通過先前對副溶血性弧菌的可培養性研究也發現,裂片石莼在高密度(12 g/L)條件下的抑制作用明顯高于低密度(3 g/L)。而在本實驗中,高密度(10 g/L)的裂片石莼水培液對各弧菌的抑制率在10.46%~100%,低密度(1.25~5 g/L)在1.32%~99.3%,不具有顯著的濃度依賴性,這可能和水培液與弧菌共培養的時間有關。事實證明,大型海藻對不同弧菌的抑制作具有時間相關性。等鞭金藻與溶藻弧菌共培養后第2 d開始溶藻弧菌數量迅速下降,第4 d幾乎檢測不到弧菌。裂片石莼分泌物對溶藻弧菌的抑制作用與水培液的培養時間緊密相關,培養3 d時的抑制率顯著高于培養1 d,這可能與活性物質持續釋放過程相關。由于大型海藻中含有多種活性物質,因此對細菌有明顯的抑制作用。例如裂片石莼二氯甲烷提取物中的萜類化合物作為有效抗菌成分顯示出對副溶血性弧菌和溶藻弧菌明顯的抑制作用。裂片石莼甲醇提取物中含有脂肪酸等多種具有抗菌活性的化合物,對革蘭氏陰性菌具有較大的抑菌圈。雖然裂片石莼水培液中的活性物質濃度低于提取物中的活性物質濃度,但仍顯示出一定的抗菌性能。

2.3裂片石莼水培液成分分析

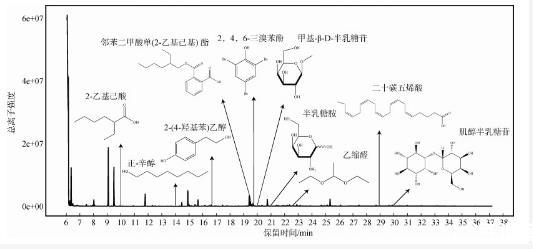

采用GC-MS從不同密度和培養時間下的9組樣品中共檢測到126種化合物,與對照組相比具有顯著差異的化合物有84種(P<0.05),包括酸(24)、醇酚類(10)、醛酮類(10)、烷烴和芳香烴(8)、雜環(8)、酯(7)、胺(5)、醚(3)、氨基酸(2)、腈(2)、糖苷(2)、糖(2)及糖胺(1)等。與數據庫匹配得分在70以上的顯著差異物質有25種,主要為醇酚類(24%)和酸類(24%),且峰面積差異倍數大于50(X=∑(實驗組峰面積/對照組峰面積),X>50)的顯著差異物質有10種(圖4),包括p-HPEA、二十碳五烯酸、TBP、MEHP、半乳糖胺、2-乙基己酸、Acetal、甲基-β-D-半乳糖苷、肌醇半乳糖苷和正-辛醇,其中醇酚類占比最大(30%),其次是酸類(20%)和糖苷類(20%)。峰面積平均差異倍數在40以上的顯著差異物質有4種,分別為2,4,6-三溴苯酚、2-(4-羥基苯)乙醇、乙縮醛和鄰苯二甲酸單(2-乙基己基)酯。

圖4 10 g/L裂片石莼3 d水培液的總離子色譜圖

裂片石莼水培液的GC-MS分析顯示MEHP、Acetal、p-HPEA和TBP為最顯著的差異活性物質。TBP是一種單體溴酚,是溴酚中生產最廣泛的物質,據報道對致病菌具有抗菌活性。來自雙孢蘑菇的乙酸乙酯提取物中濃度最高的MEHP具有抗菌和抗氧化活性。p-HPEA是一種酚醇類化合物,Acetal是由一分子醛和兩分子醇縮合的產物,其含有的醛基可有效增強抗菌活性,大型藻類提取物中含有包括醇類化合物在內的多種生物活性物質具有抗菌潛力。除此之外,二十碳五烯酸和2-乙基己酸是脂肪酸類化合物,在植物和藻類中天然存在,以防御病原體,包括多重耐藥細菌銅綠假單胞菌。糖類化合物包括甲基-β-D-半乳糖苷、肌醇半乳糖苷和半乳糖胺,是由糖基形成的含糖衍生物,可治療多種細菌感染。正-辛醇是一種飽和脂肪醇,具有較強的親脂性,作為抗菌劑滲透細胞壁和細胞膜以發揮作用。

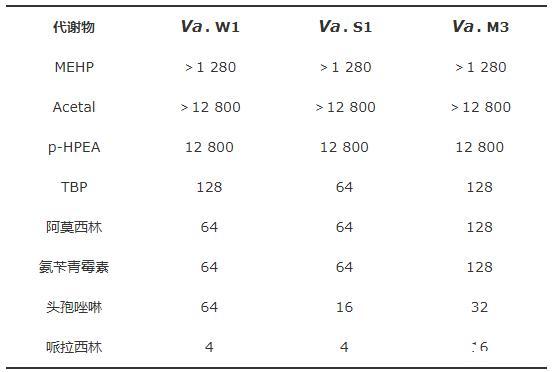

進一步以篩選種類最多的溶藻弧菌為研究目標,裂片石莼水培液4種優勢成分對弧菌的MIC如表3所示。結果表明,TBP對溶藻弧菌的抑菌能力最強,64~128μg/mL即可完全抑制溶藻弧菌的生長,其次是p-HPEA(12 800μg/mL),其他物質在最高溶解水平下均無抑菌作用。以抗生素作為對照發現,阿莫西林等抗生素在4~128μg/mL時就能夠完全抑制弧菌的生長。各活性物質的MICs值是各抗生素MICs值的2~3 200倍,對弧菌的生長具有一定的抑菌作用,且TBP對弧菌的抑制作用與抗生素較為相似。因此,裂片石莼水培液中抑菌活性物質種類豐富,多種物質協同作用更有助于控制病原菌生長。如有研究表明來自巨型豬草的正辛醇和乙酸正辛酯等脂肪醇和酯類化合物對多種病原菌體具有協同抗菌活性。香芹酚和1,8-桉葉素聯合使用對單核細胞增生李斯特菌、嗜水氣單胞菌和熒光假單胞菌的抑制具有協同作用。Zhang等研究結果也表明Reuterin和兒茶素聯合使用對變形鏈球菌的生長、生物膜的表達具有協同抑制作用。

表3優勢差異代謝物和抗生素對溶藻弧菌的MIC(μg/mL)

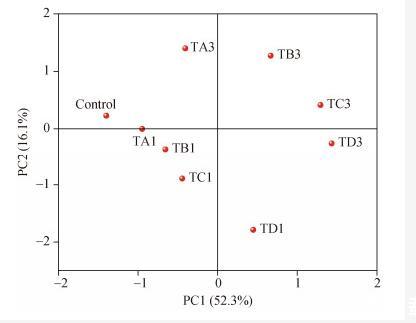

采用PCA進一步對裂片石莼水培液的差異化合物進行分析(圖5),PC1為52.3%,PC2為16.1%,總貢獻率達到68.4%。對照組人工海水位于第二象限,與實驗處理組(TA1~TD1、TA3~TD3)分布范圍較遠,表明裂片石莼水培液中含有豐富的化合物。TA1~TD1(第二、三、四象限)與TA3~TD3(第一、二、四象限)的距離較遠,表明隨著水培液培養時間的增加,化合物濃度增加。在PC1水平上,TA1~TC1的距離較近,TC1~TD1相距較遠,表明在培養1 d的裂片石莼水培液下,低密度(1.25~5 g/L)的水培液對化合物濃度影響不大,高密度(10 g/L)可以增加水培液中化合物的濃度。TA3在第二象限,在PC1水平上與TB3~TD3相距較遠,表明在培養3 d的裂片石莼水培液下,提高水培液密度可以增加化合物的濃度。樣本TD1、TD3(第四象限)與其他樣本(第一、二、三象限)的距離最遠,進一步表明10 g/L的水培液對化合物濃度的影響最大。這些結果表明,培養時間和密度對水培液中化合物濃度具有一定的影響。培養相同的時間,在培養密度(1.25~5 g/L)較低時,培養密度對水培液中化合物的濃度影響較小,而提高培養密度(10 g/L)能夠增加水培液中化合物的濃度。在10 g/L的培養密度下,第3 d的裂片石莼水培液中化合物的濃度高于第1 d。

圖5不同條件下裂片石莼水培液中差異化合物的PCA分析

注:PC1:第一主成分;PC2:第二主成分;A:1.25 g/L;B:2.5 g/L;C:5 g/L;D:10 g/L;T:實驗組;Control:對照組;1:第1 d;3:第3 d

不同條件方式下,裂片石莼含有的活性物質具有一定的差異。營養鹽、鹽度和溶解氧等條件能夠影響裂片石莼分泌酚類物質,營養物質對酚類物質的產生具有促進作用,而溶解氧和鹽度對其具有消極的影響。海藻次級代謝產物和抗氧化活性隨季節發生變化,高氧濃度的強光照可導致藻類產生必需的抗氧化化合物。不同季節褐藻中巖藻黃質的質量分數差異主要是由于光照和溫度波動造成的。本研究中,不同密度及持續光照的培養時間也能夠影響裂片石莼活性物質的分泌,高密度的裂片石莼水培液隨著培養時間的增加可以有效促進活性物質的產生。Singpoonga等研究表明蛹蟲草的活性物質腺苷和蟲草素的質量分數在培養第1周到第7周顯著增加。活性物質的產生是一種持續釋放的過程,這與本研究結果一致。綜上所述,活體海藻可持續釋放多種抑菌活性物質,在控制海水養殖環境病原菌污染方面具有重要意義。

3、結論

本研究從不同養殖場的水產養殖樣品中分離出6株耐藥弧菌,其中3株溶藻弧菌和Vp.W1具有阿莫西林、氨芐青霉素和哌拉西林三重耐藥性,Vs.W2和Vm.R3則有阿莫西林和氨芐青霉素雙重耐藥性。裂片石莼水培液對各弧菌具有不同的抑制作用,當與弧菌共培養12 h時,各弧菌在10 g/L抑制效果較好;Vp.W1、Vs.W2和Vm.R3在培養3 d(64%~100%)的裂片石莼水培液(1.25~10 g/L)作用下抑制效果顯著高于第1 d(1.32%~39.42%);溶藻弧菌在培養1 d和3 d的裂片石莼水培液作用下抑制效果差異不顯著,抑制率均不超過35%。此外,培養時間和密度對水培液中的化合物濃度有一定的影響,培養3 d的水培液可以增加化合物的濃度,且高密度(10 g/L)的水培液對化合物濃度影響最大。裂片石莼水培液含有多種化合物,包括酸類、醇酚類、醛酮類、烷烴和芳香烴、雜環、酯類等,以MEHP、Acetal、p-HPEA和TBP較為凸顯。

相關新聞推薦

1、?香芹酚對惡臭假單胞菌生長、運動能力、產胞外蛋白酶和生物被膜能力影響(三)

2、磷霉素鈉聯合臨床常用抗菌藥物對醫院感染中常見病原菌體外抗菌活性——摘要、材料與方法