探索腸道微生物群是否為抑郁癥的潛在標志物或影響因子

抑郁癥是一種全球高發(fā)的精神障礙,可能與慢性炎癥、神經(jīng)遞質(zhì)失衡以及腸道菌群代謝產(chǎn)物的異常有關。以往研究提示抑郁癥患者的腸道菌群組成和功能可能發(fā)生改變,但由于研究方法、樣本差異及控制因素不足,相關結(jié)論尚不統(tǒng)一。因此,本研究基于PREDIMED-Plus試驗中400名具有代謝綜合征的中老年人群,采用多組學手段系統(tǒng)分析腸道菌群組成、代謝產(chǎn)物及其與抑郁狀態(tài)的關聯(lián),旨在探索微生物群是否為抑郁癥的潛在標志物或影響因子。

在方法上,研究采用橫斷面設計,將參與者根據(jù)抗抑郁藥使用情況及BDI-II評分劃分為抑郁組(DG)與對照組(RG),通過16S rRNA測序獲取腸道菌群數(shù)據(jù),并使用液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜(LC-MS/MS)技術(shù)分析糞便代謝物譜。微生物分析包括α多樣性、β多樣性、差異豐度分析(MaAsLin2和ANCOM-BC)與功能通路預測(基于PICRUSt2);代謝物分析則通過彈性網(wǎng)回歸(Elastic-net)與ANCOVA控制協(xié)變量進行篩選和驗證,并進一步計算微生物與代謝物之間的相關性。

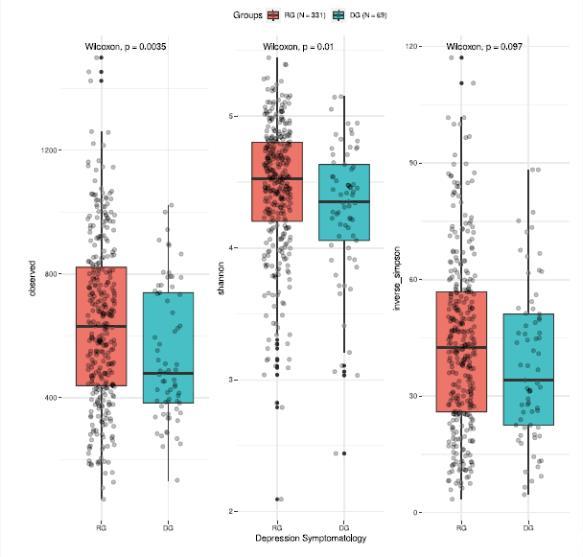

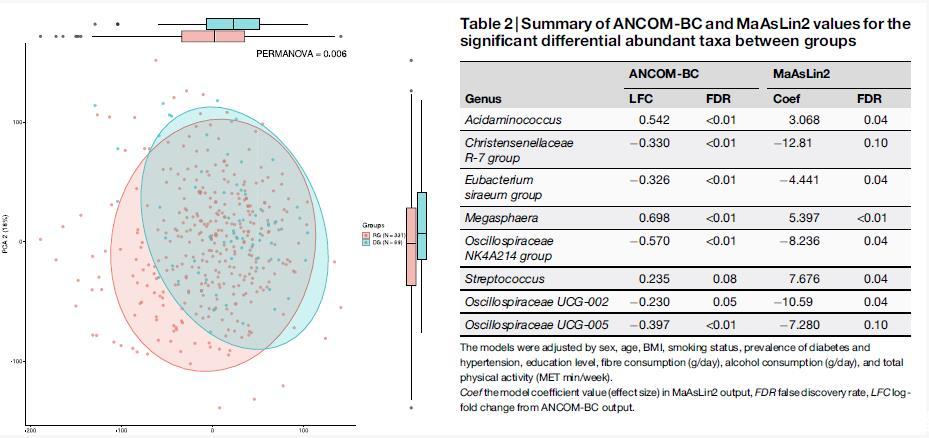

研究結(jié)果顯示,抑郁組在腸道微生物的α多樣性(Chao1和Shannon指數(shù))上顯著低于對照組,提示其菌群種類與多樣性減少;而β多樣性分析(基于PCA和Aitchison距離)也顯示兩組菌群結(jié)構(gòu)差異顯著。進一步分析鑒定出8個與抑郁狀態(tài)顯著相關的菌屬,其中Oscillospiraceae(UCG-002、UCG-005、NK4A214群)、Eubacterium siraeum和Christensenellaceae R-7群在對照組中更為豐富;而Streptococcus、Megasphaera與Acidaminococcus則在抑郁組中富集。這些差異菌屬多屬于Firmicutes門,并涉及短鏈脂肪酸(SCFAs)代謝、氨基酸發(fā)酵等功能,可能影響炎癥反應、血腦屏障完整性與神經(jīng)遞質(zhì)合成。在代謝組學方面,共篩選出24種與抑郁狀態(tài)密切相關的糞便代謝物,其中15種在控制變量后仍顯著,包括膽汁酸衍生物(如tyrosocholic acid)、炎癥相關分子(如20-carboxy-leukotriene B4)、脂類化合物及有機酸等。

這些代謝物在不同組中呈現(xiàn)出明顯的豐度趨勢,例如20-carboxy-leukotriene B4在抑郁組中升高,而tyrosocholic acid在對照組中更高。此外,代謝物與差異菌屬之間的相關性分析表明,Clostridia綱的菌屬與多數(shù)代謝物呈負相關,尤其在對照組中體現(xiàn)出強烈的負調(diào)控模式,而Streptococcus和Acidaminococcus則與炎癥與神經(jīng)遞質(zhì)相關代謝物呈正相關。研究還發(fā)現(xiàn),這些代謝物與微生物的相關性模式在性別與抗抑郁藥使用情況中基本一致,提示這些生物標志具有一定穩(wěn)定性。

此外,功能預測分析發(fā)現(xiàn),與抑郁癥相關菌群的代謝通路富集于膽汁分泌、二級代謝物合成、碳水化合物與氨基酸代謝等,進一步支持了腸道代謝活動與抑郁癥之間的功能性關聯(lián)。

總結(jié)來說,本研究通過16S rRNA測序與糞便代謝組雙重數(shù)據(jù),揭示了腸道菌群與抑郁狀態(tài)之間在分類結(jié)構(gòu)與代謝功能上的系統(tǒng)性差異,強調(diào)了一組特定的細菌屬及代謝物可能參與抑郁癥的發(fā)病機制。盡管因其橫斷面設計無法確立因果關系,但這些發(fā)現(xiàn)為未來開發(fā)以腸道菌群為靶點的抑郁癥干預策略(如益生菌、飲食調(diào)控等)提供了科學依據(jù),也為理解“腸-腦軸”在心理健康中的作用機制提供了重要線索。

相關新聞推薦

1、探究P2Y2受體在人宮頸癌細胞(Hela細胞)增殖過程中的作用

2、水貂李氏桿菌的分離鑒定、生化試驗、藥敏實驗、毒力試驗——結(jié)果、討論